Uma pergunta que você ainda terá que fazer

Nos dois primeiros artigos desta série, discuti como a ascensão da Inteligência Artificial – em especial em sua forma voltada à hiperprodutividade e automação – está acelerando o colapso de modelos organizacionais que ainda operam sob premissas anteriores à sua chegada.

As squads, uma vez celebradas como referência de agilidade e inovação, começam a dar sinais de exaustão: estruturas rígidas, papéis redundantes frente a copilotos, interdependências que dificultam o uso pleno da IA.

Foi nesse contexto que, ainda no meio de 2023, durante uma reunião em uma empresa, com uma área de tecnologia com pouco mais de 400 profissionais, surgiu a pergunta que me levaria a explorar o próximo passo da jornada:

“Qual a melhor estrutura organizacional para aproveitar ao máximo o potencial da IA? Que tipo de topologia de times, áreas ou produtos ainda faz sentido nesse contexto?”

A resposta correta não era “depende”, mas sim “não sabemos”.

E foi justamente esse reconhecimento, de que não havia (e ainda é cedo para dizermos que há) boas práticas estabelecidas, nem literatura sólida, nem benchmarking confiável, que nos levou a, utilizando o ecossistema Cynefin, identificar a situação como complexa.

E, como sabemos, em domínios complexos, não se aplica a lógica de análise especializada ou categorização, mas sim: sondar, sentir e responder. Criar as condições para que a resposta emerja ou exapte – ao invés de tentar defini-la a partir de preferências ou intuições.

Decidimos, então, não tentar acertar – mas sim aprender de forma deliberada.

Portfólio de sondagens seguras para falhar

Construímos um portfólio de sondagens seguras para falhar (Safe-to-Fail probes), ou seja, múltiplas intervenções organizacionais simultâneas, estruturadas para explorar o problema com segurança e gerar aprendizado comparativo. Essa abordagem é coerente com a atuação em sistemas complexos e segue as premissas do Cynefin® Framework.

Quem já participou do nosso treinamento oficial Cynefin® Basecamp conhece essas premissas e sabe que essas sondagens precisam ser:

- Contextualizadas: inseridas em domínios reais da organização, respeitando cultura, tecnologia e pressões locais.

- Paralelas: conduzidas ao mesmo tempo, para reduzir o viés de experimentos sequenciais.

- Seguras para falhar: com escopo limitado e impacto controlado, permitindo aprendizado sem risco sistêmico.

- Prontas para amplificar: com estratégia para expansão caso surjam sinais de sucesso.

- Oblíquas: atentas aos efeitos colaterais, e não apenas nos objetivos explícitos.

- Contraditórias: algumas propositalmente opostas, para observar tensões.

- Ingênuas: ao menos uma sem justificativa prévia ou validação técnica, para aumentar possibilidade de exaptação.

No desenvolvimento do portfólio, ficou evidente que precisaríamos incluir estruturas que já haviam sido bem ou mal-sucedidas no passado – afinal, se as condições mudaram, a eficácia das estruturas também poderia ter mudado.

Além disso, decidimos incluir as estruturas atuais, expondo-as explicitamente a um contexto novo, o uso intenso de IA, e também novas estruturas, que apresentavam coerência teórica, mas ainda não haviam sido testadas na prática.

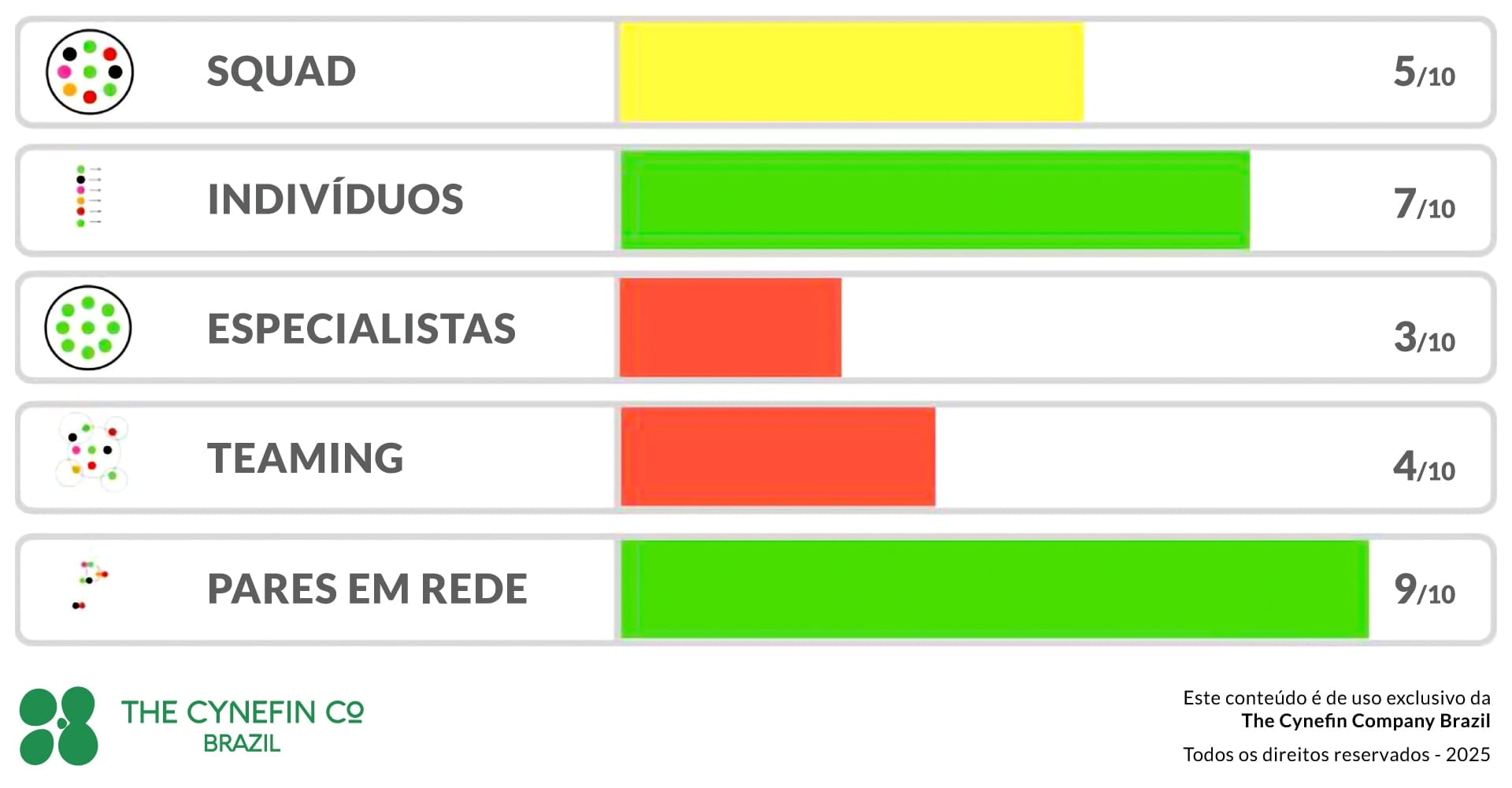

As cinco estruturas organizacionais predominantemente testadas foram:

- Squads tradicionais: com papéis definidos e rituais clássicos otimizados de Agile.

- Indivíduos autônomos: com forte uso de copilotos e entregas individuais.

- Grupos de especialistas: organizados por função (engenharia, design, dados), com integração coordenada agora por IA.

- Re-teaming dinâmico: com a formação dos squads mudando de acordo com os desafios de cada período.

- Pares ou trios em rede: duplas fixas (por exemplo, designer + engenheiro) que se conectavam a outras duplas ou trios conforme necessário, com alta autonomia e suporte de IA.

Cada uma dessas estruturas foi testada por 12 semanas, em contextos semelhantes de trabalho. Seguindo uma abordagem de sondagens extremamente conectada ao ecossistema Cynefin, definimos que o acompanhamento deveria ser feito por meio de indicadores analíticos e espessos, que formariam um dashboard com uma pontuação final para cada uma das estruturas.

Indicadores analíticos (quantitativos):

- Capacidade de entrega com IA (média de entregas por período com apoio direto de IA, de acordo com indicadores utilizados na empresa).

- Taxa de uso real de IA (tempo ativo de copilotos e agentes no fluxo de trabalho).

- Qualidade percebida das soluções (avaliadas por revisores externos).

- Adaptação a mudanças de escopo (tempo médio de resposta a alterações imprevistas, com aumento progressivo de mudanças de “aceitáveis” a “frenéticas”).

- Redução de retrabalho (reabertura de tarefas, um indicador que, embora questionável para mim, fazia parte da cultura da empresa).

Indicadores espessos (qualitativos), majoritariamente por práticas de sense-making:

- Narrativas e padrões sobre autonomia, aprendizado e clareza de propósito.

- Histórias de apropriação ou resistência ao uso da IA.

- Sinais emergentes de novas práticas ou reorganizações espontâneas.

- Sentimentos de cansaço, alienação ou entusiasmo.

Essas informações alimentaram um dashboard de comparação viva, acessado pelas lideranças e pelos próprios times, permitindo que as decisões fossem baseadas não apenas em performance, mas em sentido e percepção.

Resultados e revelações: IA como força estrutural

Ao longo desse período, as sondagens, principalmente aquelas que avançavam para uma próxima fase de experimentação, eram muitas vezes recombinadas com fragmentos de outras estruturas. Isso nos permitiu não só observar o resultado macro, da estrutura em si, mas também micro, com práticas que muitas vezes não funcionavam bem em uma estrutura mas traziam bons resultados quando recombinadas em outra estrutura.

Um exemplo disso, uma prática de “disponibilidade para colaborar” utilizada na estrutura de teaming quando decomposta foi aproveitada nos pares em rede onde, inclusive, demonstrou resultado superior.

Os resultados das sondagens foram reveladores, e talvez mais importantes do que os números foram os padrões que emergiram.

As squads tradicionais, embora organizadas, se mostraram pouco responsivas à fluidez do trabalho com IA. Rituais, dependências e papéis intermediários passaram a ser vistos como obstáculos, gerando muita fricção no fluxo de trabalho. A entrega acontecia, mas com uso superficial das ferramentas de IA, e a evolução de proficiência em IA nesta estrutura foi consideravelmente mais lenta do que em outras.

O modelo de indivíduos autônomos gerou alto volume de entregas e uma aceleração no ganho de proficiência com IA, mas, principalmente nos indicadores qualitativos, demonstrou isolamento que levou a decisões inconsistentes. Copilotos foram usados em excesso como substituto da colaboração humana, e foi percebido um nível de distração considerável.

Grupos de especialistas tiveram bons resultados técnicos, mas alta fricção intergrupos. A entrega final dependia de múltiplos alinhamentos e traduções de contexto. Problemas antigos reapareceram, e a motivação das pessoas com essa estrutura foi baixa.

O teaming dinâmico produziu resultados mistos: gerou bom aprendizado e adaptabilidade, mas levou a um alto esforço de gestão e a comparações com squads estáveis. Muitos relataram se sentirem perdidos e estressados com o dinamismo – foi a estrutura que mais gerou a sensação de “quero voltar para meu squad”.

O destaque foi o modelo de pares (ou trios) em rede: estruturas formadas por duplas (ou trios) estáveis – geralmente designer e engenheiro (e, eventualmente, Product Manager) – com liberdade para se articular em rede, apoiados por copilotos e agentes de IA. Os resultados incluíram:

- Melhor desempenho combinado entre entrega, adaptabilidade e qualidade.

- Maior apropriação das ferramentas de IA e uso criativo.

- Relatos de aprendizado mútuo, menor necessidade de gestão externa e menor volume de retrabalho.

- Emergência espontânea de boas práticas específicas por par.

Sobre obliquidade e exaptação

Além dos bons resultados quantitativos, essa estrutura também se destacou nos qualitativos. Um efeito colateral interessante (obliquidade) foi a redução considerável do tribalismo presente nas squads, que muitas vezes criavam micro-silos.

Observar intencionalmente a obliquidade permite identificar algo que foi alcançado indiretamente, ou seja, sem ter feito parte de um objetivo inicial. A partir dessa identificação, surge a oportunidade de exaptar seja um produto, funcionalidade, modelo de negócio, ou mesmo estruturas de trabalho.

Pense nos processadores NVIDIA, criados para jogos mas que exaptaram para se tornar a base computacional para IA. Ou no Ozempic, desenvolvido para diabetes, que demonstrou obliquamente grande potencial para emagrecimento.

No nosso caso, uma estrutura que foi criada para melhor aproveitar o potencial da IA acabou por reduzir consideravelmente, mas sem intenção, o comportamento de silos.

Conclusão – IA muda tudo (inclusive o que é “estrutura”)

É tentador concluir que a estrutura de pares ou trios em rede é a que vai predominar. Mas esse, por enquanto, não é o nosso ponto — embora profissionais como Marty Cagan (A Vision for Product Teams) e Henrik Kniberg (Agile in the Age of AI) estejam apontando para caminhos semelhantes.

O ponto é que estruturas desenhadas sem considerar a IA como parte central do trabalho estão fadadas à obsolescência – e isso vai acontecer muito rápido. A IA não é mais um suporte lateral – é parte do fluxo, e deve se tornar cada vez mais central – gostemos ou não. Ela altera os tempos, os papéis, os vínculos; muda o que deve ser automatizado, o que deve ser humanizado – e até mesmo o que significa automatizar ou humanizar.

No livro AI Value Creators, os autores apontam um dos principais erros atuais: as empresas estão tentando se beneficiar da IA com estratégias “+IA” – ou seja, adicionando IA ao que já existe. O que eles propõem é uma estratégia “IA+”: partir da IA e, na sequência, definir o que e como será o restante. Foi exatamente isso que fizemos ao longo deste experimento com estruturas organizacionais.

No próximo artigo, exploro com mais profundidade o modelo de pares (ou trios) em rede: como ele funciona, quais os limites conhecidos de sua escalabilidade e que novas formas de liderança e coordenação ele exige.

Leia agora a Parte 4: Pares (ou trios) em rede, um novo esqueleto organizacional.